欢迎来到深圳实佳,线路板制造事业部为您提供组件化线路板、柔性PCBA模块、线路板封装件、新型电子元件产品与服务!

第三代半导体技术规模化落地碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)作为第三代半导体的代表,已在高功率、高频场景中实现突破。例如,ROHM公司开发的第四代SiC MOSFET模块,功率密度达到传统模块的1.4倍以上,安装面积减少52%,适配电动汽车车载充电器(OBC)的高功率需求,预计2029年市场规模将突破900亿日元。GaN器件则广泛应用于快充领域,充电效率提升30%,体积缩小40%。

先进封装技术弥补制程短板通过Chiplet(芯粒)和3D堆叠技术,企业可在成熟制程下实现高性能集成。例如,华为通过多芯片异构封装技术,将不同功能的芯片(如CPU、GPU、NPU)集成于同一封装内,算力密度提升50%。此外,台积电的SoIC(系统集成芯片)技术实现芯片垂直堆叠,信号传输延迟降低30%。

新型材料推动器件性能跃升

硼烯类似层状材料:大阪大学团队开发的离子层叠硼烯材料,使电极间电容提升超105倍,介电常数达1.2×10^5,为下一代储能器件和柔性电子提供新方案。

二维半导体:复旦大学基于二硫化钼(MoS₂)的32位RISC-V处理器,功耗较硅基芯片降低90%,突破传统物理极限。

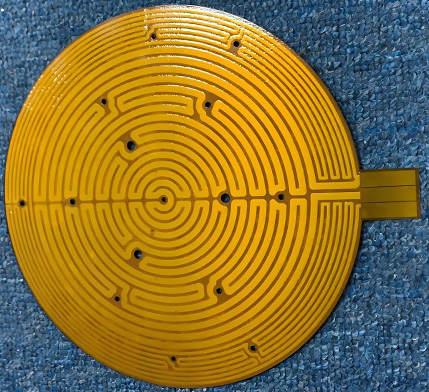

模块化与高密度集成行业正从分立元件向模块化方案转型。ROHM的HSDIP20 SiC模块将14个分立元件集成至3个模块,简化电路设计并提升可靠性。在消费电子领域,LTCC(低温共烧陶瓷)技术实现射频滤波器与天线的集成,5G手机天线尺寸缩小30%。

绿色制造与循环经济欧盟碳关税(CBAM)推动无铅工艺普及,盛美半导体开发电镀液回收技术,金属利用率提升至95%。比亚迪研发可降解PI膜,碳排放降低40%,适配特斯拉供应链需求。

二维材料与量子技术融合石墨烯、六方氮化硼(h-BN)等二维材料在柔性显示和量子计算中展现潜力。例如,石墨烯互连技术的导电性可达铜的100倍,未来或用于超低功耗芯片。量子点材料在显示领域已实现商业化(如QLED电视),下一步将探索其在光量子计算中的光子调控功能。

新型器件与拓扑结构创新

拓扑绝缘体器件:利用表面导电、内部绝缘的特性,开发超低功耗晶体管,有望突破摩尔定律限制。

自旋电子器件:通过电子自旋而非电荷传递信息,能耗仅为传统器件的1/10,已在磁存储器(MRAM)中初步应用。

生物电子与柔性技术结合柔性传感器和生物兼容材料正重塑医疗电子。美敦力的植入式心脏监测器采用0.03mm超薄FPC,使用寿命延长至10年;脑机接口(BCI)中,Neuralink原型机通过多层柔性电极阵列实现高精度脑电信号采集。

光电融合与6G通信器件光电子集成芯片(PIC)成为6G关键技术,华为已实现单芯片集成激光器、调制器和探测器,传输速率突破1Tbps。太赫兹频段器件(如基于GaN的射频模块)正加速研发,支撑星地一体化网络建设。

可持续技术与产业生态重构

自供电元件:摩擦纳米发电机(TENG)可将环境机械能转化为电能,未来或用于物联网设备的无电池化设计。

闭环供应链:宁德时代与生益科技合作开发可拆卸FPC模块,铜回收率超95%,推动电子废弃物资源化。

技术瓶颈:高端光刻胶、高纯度硅片等材料仍依赖进口(进口依赖度超80%),需加速国产替代。

国际竞争:美国对EDA工具和GPU芯片的出口管制倒逼自主创新,华为已推出EDA工具链原型。

标准化与生态协同:RISC-V架构在IoT领域崛起,中国主导的生态体系需强化IP核布局。

新型电子元件技术正从单一性能优化向多维度协同创新演进。未来十年,材料科学、量子计算与人工智能的交叉融合将催生颠覆性产品,而绿色制造与全球化协作将成为产业可持续发展的核心命题。企业需在技术攻坚与生态构建中寻找平衡,方能在万亿级市场中占据先机。